東大闘争と私

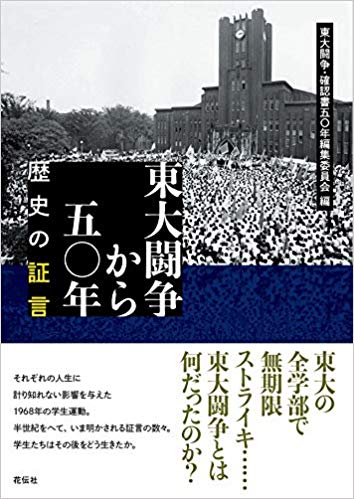

以下の文章は、「東大闘争と私」と題して東大闘争・確認書50年編集委員会編の『東大闘争から50年 歴史の証言』(花伝社、2019年)に寄稿した文章である。私のものは、身辺雑記を記しただけのたんなる雑録に過ぎないが、この本には、他にもさまざまな視点からの論考が収められているので、もしも興味があるようであれば、是非とも直接本書を手にしていただきたい。先の編集委員会から、周りに広げていただきたいと頼まれているので、宣伝も兼ねてブログで紹介させていただく次第である。

東大闘争・確認書50年の集会に、折角の機会だと思って顔を出してみた。会場となった山上会館は、私にとっては初めての場所だった。そんな気になったのは、NPOかながわ総研で世話になった三宅さんから誘われたり、川人さんや柴田さんからメールをもらったり、あるいはまた同じ経済学部の活動家だったNから、神部さんのメールが転送されたりしたこともある。

そのNは、今こうした集会を企画する意味がよくわからないので自分は出席しないが、もしも私が行くのであれば後で話を聞かせてくれと連絡してきた。実のところ、私はいったい何を期待して出掛けたことになるのであろうか。東大闘争にも確認書にもそして過ぎ去った50年という歳月にも、それなりの感慨を覚えないわけではない。勿論ながら懐かしさもある。だが、どうもそれだけではないような気もした。

周りの友人たちの影響も受けて、私は1966年に東京大学に入学してから程なくして民青に加盟し、翌67年には二十歳の誕生日を期して日本共産党に入党した。「大勢」や「流行」や「新奇」に流されがちなわが社会には珍しく、揺るがぬ芯を持った政党だと感じられたからであるし、世俗の権力や権威に抗う姿勢や、社会的な弱者に注ぐ人間らしい視線にも共感を覚えたからである。

しかしながら、社会問題にそれなりの関心があったとはいえ、田舎から出てきて間もない私がそこまで踏み込めたのは、時代の醸し出していた雰囲気や匂いというものも影響していたに違いない。私は、そうした人間として学生運動に足を踏み入れるようになり、その延長線上で東大闘争にも関わってきた。

経済学部では、それぞれのゼミから選ばれた代表が自治委員となり、自治会を構成した。私を含めた駒場の活動家は、本郷に進学するにあたって各ゼミに分散して入ったこともあって、東大闘争前の自治会執行部はわれわれ民青系で組織されることになった。こうして、ごく少人数の活動家による頭だけの執行部ができたのだが、われわれには大衆運動を組織するだけの力量も経験もなかったので、機動隊導入後の運動の高揚の渦中であっという間にリコールされてしまった。

その後は、民主化行動委員会と称した大衆組織を作り、1年遅れることになった大学卒業まで、私はそのメンバーとして長らく活動した。私の立ち位置は皆のやりたがらない裏方であり、表舞台に立つことは少なかったが、裏方であるが故に絶対に弱音を吐くことは許されず、また皆を説得しなければならず、そのための苦労も多かった。そうした経験こそが、今の私の土台を形成したと言えるのかもしれない。

あのころのこと、あれからのこと

卒業後民間の研究所で15年ほど過ごし、1986年38歳の時に大学の教員になった。担当したゼミでは毎年卒業・進級論文集を作成したが、そのはしがきに学生たちへのメッセージを綴ってきた。2005年の論文集のはしがきには、以下のような詩まがいの文章も入れておいた。そんな形で私の東大闘争体験を伝えたかったのであろう、

30数年も前の学生時代

家族のこと、彼女のこと、将来のこと、何もかもが混沌としたままで

僕は学生運動に没頭していた

授業には何一つ出席しなかったのに、ゼミにだけはしがみついていた

テキストはマルクスの『資本論』、これを2年間読み続けた

ゼミ生は5人なので、しょっちゅうレポートが回ってくる

難解な書物だし、学生運動でへとへとに疲れ果てていることもあり、

教師の前でも猛烈な睡魔が襲ってくる

しかし寝るわけにはいかない

どうしようもなくて、シャープペンの先をズボンの上から太股に突き立てた

それでもしゃにむにテキストに食らいついていた

必死にひたむきに学べば、何かが見えてくると信じていたのだろう

あの頃の苦しさが、なまじのことではへこたれない自分を作ったのかもしれない

3人の子供を東京に出したために、

慎ましすぎる生活を余儀なくされた母親のことが、時々僕の頭をよぎった

たった3畳の下宿のあの頃を、僕は今でも懐かしく思い出す

先の集会で受け取った資料を眺めていたら、尾花さんの「もう一人、別の『同志』」と題した興味深いプリントが封入されていた。当時経済学部自治会の委員長であり、7学部代表団の一員でもあった故町村信孝さんに触れた一文だった。私は裏方だったので、彼とはきちんと言葉を交わした記憶がない。覚えているのはある事件のことだけである。

われわれ民主化行動委員会のメンバーは、当時経済学部棟1階の隅にあったゼミ室に寝泊まりしていたが、そこが経済学部の全共闘によって襲撃され、乱闘状態になりかけたことがあった。その時に、町村さんたちが割って入って止めてくれた。そうした行為を恐れてもいなかったように見えたから、他のいささかひ弱に感じられた有志の面々とは違って、腹が座った人物だったのかもしれない。私はその時、全共闘の暴力主義的な行動様式に対する批判という点では、共通するものがあることを感じたので、その後彼らを前面に立てることに大きな違和感はなくなっていった。

また、集会当日のプログラムには、「開会の挨拶に代えて」と題した柴田さんの文章もあった。「東大闘争のほんとうの意味は、学生一人ひとりが、大学を巣立ったのち、どのような人生を送るのか、それによって見えてくるだろう」。同感である。私が集会に出掛けたほんとうの動機は、当時活動家だった人々の東大闘争後の人生がどのようなものだったのかを知り、自分の人生の意味を確かめたかったからなのかもしれない。

50年という歳月は、当時同じような世界にたむろしていた人間を、散り散りばらばらにしてもおかしくはない時間の長さである。いたずらな熱狂、やみくもな精神主義、たちどころの忘却、そして基準なき状況追随といった日本社会の宿痾から、われわれだけが逃れられたとも思えない。東大闘争体験がどこまで風化し、また風化していないのか、私の興味はおそらくその辺りにあったのであろう。

見果てぬ夢を追い求めて

世に知られた何人かの人々の動静、とりわけ共産党との確執については、それなりに知ってはいた。そこには、よそからは窺い知れない本人の苦悩もあったであろうから、そのことについて何かを取り立てて書きたいとは思わない。長い歳月の間に様々なことが起こったのであろう。2018年5月に民主化行動委員会の中心メンバーの一人であったSが亡くなり、11月には当時の活動家およびその周辺にいた仲間が久し振りに一堂に会して、Sを偲ぶ会を持った。

Sは芯のある人物であったが、外目にはいかにも柔和な顔つきで女性にももてた。就職後は、東大闘争時の肩書きが災いしたようで、社内のメインストリートを歩むことはできなかったとのことだった。一堂に会したメンバーの多くは、わが国のリーディングカンパニーに就職したので、私のように時代遅れで不器用で頑固な人間のままで生きていくことはできず、ほとんどの参加者は政治の世界から足は遠のいていた。

それどころか、まったく真逆とも言える世界に足を踏み込んでいたKのような人物もいた。当時Kはなかなかのアジテーターで、その名残は今でも残っていたが、話す中身はまったく違っていた。東大闘争などは、左翼に「洗脳」された自分が、若気の至りでなしたものででもあるかのような口吻であった。最後まで政治に関心を払っていたらしいSを偲ぶものとは程遠かった。

その後先のNからは、「令和」を祝福するかのようなKのメールが転送されてきたので、「政治信条は時代の変化やおかれた環境の中で変わる(あるいは、変わらざるを得ない)こともあるでしょうが、少なくともこれだけはと踏み止まれるのが、思想というものではないでしょうか。それを失えば時代に流される他はありません。Kの今の姿は、そのことを象徴的に示しているような気がします」などと、いささか生意気に書いて返信した。

昨年秋に興味深い映画を見た。その激しさと熱さとスピード感で、見る者を圧倒せずにはおかない「1987、ある闘いの真実」である。この映画は、全斗煥が率いる軍事政権下の韓国を舞台に、現実に起きた民主化抗争を史実に即しつつかなりリアルに描いたものである。軍部の独裁から民主化へと向かう大きな転換点となったこの抗争は、1987年に起きた一人の学生の拷問死事件から始まる。必死にその「事実」を隠蔽しようとする権力に抗し、新聞記者や宗教家に加えて、検事や看守までもが「真実」を明らかにしようと動き出す。そこに生まれる連係プレーとその息詰まるような展開が、見る者をスクリーンに釘付けにするのである。

学生から始まり市民をも巻き込んだ抗争は、激化するとともに大規模化し、その渦中で延世大学の学生が催涙弾を頭部に受けて重体に陥る。燃え上がった反政府運動は韓国全土に広がり、民主化勢力がついに闘いに勝利するのである。先の学生はその後亡くなるのだが、彼の葬儀には100万もの人々が参列したという。ラストシーンで描かれるのは、バスの上に立って堅く手を繋ぎ合うリーダーたちと、その前に集まった大群衆のシーンである。その迫力に負けて私は涙を拭った。こうしたところにも人間の真実は確実に存在する。そして私は、東大闘争体験を通じて、そんな真実を今も大事にしているのである。

権力の理不尽に抗うことを忘れ、無視し、冷笑して、権力におもね続ける社会は、そしてまた、権力の理不尽に抗うために手を繋ぎ合うことのできない社会は、逼塞し閉塞し萎縮した社会のままに終わる他はない。民主化抗争の弱さが、そしてまた市民革命の不在が、こうした事態をもたらしているのであろう。そんな思いに囚われた映画だった。

いま「2019、ある闘いの真実」を生み出さなければならないのは、われわれ自身なのではあるまいか。東大闘争から50年が経った。当時の見果てぬ夢を、私はいまだ年甲斐もなく追い求め続け、地域で這い回っている。そんなふうにして人生を終えるのも自分らしいのかもしれない。